在现代城市的天际线不断被刷新的今天,建筑工地早已不是简单的“钢筋水泥森林”——超高层建筑的立体交叉作业、大型机械的协同运转、复杂环境下的多工种配合,让安全管理成为悬在每个项目头顶的“达摩克利斯之剑”。据应急管理部2024年最新统计,全国建筑业事故起数占工矿商贸行业总量的38%,其中因人工监管滞后、覆盖盲区导致的事故占比超60%。传统模式下,安全员日均巡查6万平方米作业面,漏检率高达37%;监控摄像头虽能记录画面,却因依赖人工回放而错失黄金救援期……这些痛点,正随着AI技术的深度渗透被逐一破解。

工地AI安全识别系统作为人工智能与建筑安全深度融合的产物,正以“全天候、全场景、全要素”的智能监管能力,重新定义工地安全管理的边界。它不仅能替代传统人工巡查的“看得到、管不住”困境,更能通过数据驱动的精准分析,将安全管理从“被动应对”转向“主动预防”。知行华智作为行业领先的AI安全解决方案服务商,其研发的智能系统已在超300个重点工程中落地,事故率平均下降58%,用实际效果验证了技术赋能的安全价值。

一、从“人眼巡查”到“智能鹰眼”:实时人员行为监控的精准突围

工地安全的根基在“人”。无论是未系安全带的“高空舞者”、未戴安全帽的“侥幸者”,还是违规攀爬的“冒险家”,这些看似微小的行为,往往是事故发生的前兆。传统监管依赖安全员“扫楼式”巡查,但人的注意力会因疲劳、视线遮挡而分散,尤其在夜间施工、大跨度作业面等场景中,漏检风险骤增。

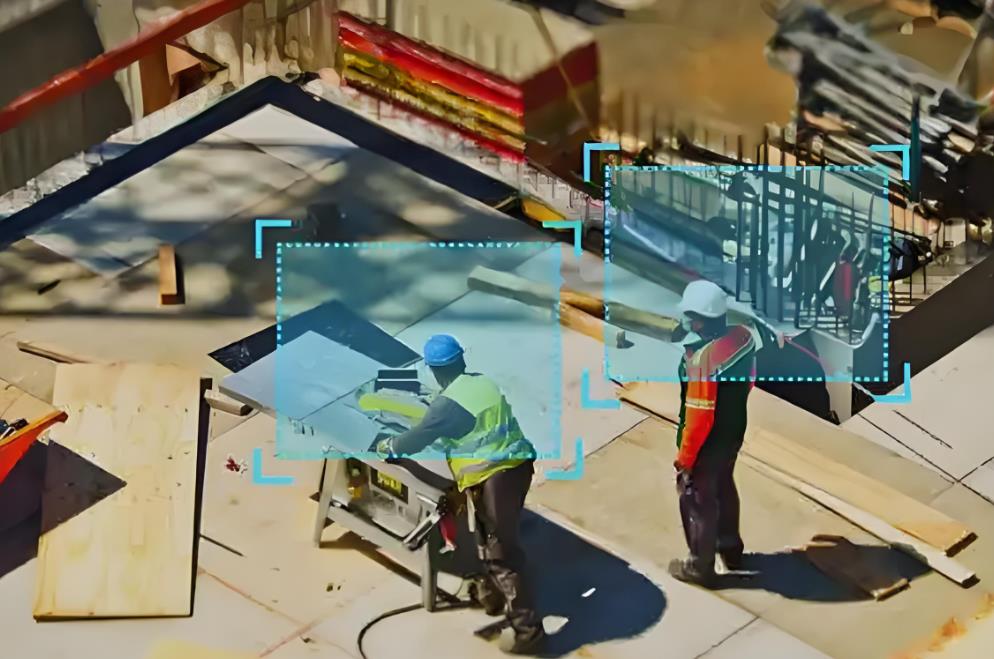

知行华智的工地AI安全识别系统,通过部署高清可见光摄像头、红外热成像仪与毫米波雷达的多传感器融合方案,构建起“视觉+感知”的立体监测网络。系统搭载的深度学习算法,能实时分析画面中人员的姿态、动作与装备状态——比如,通过人体骨骼关键点检测技术,精准识别安全帽是否系紧下颌带、安全带是否高挂低用;借助姿态估计算法,快速判断工人是否存在攀爬非安全通道、跳跃作业面等危险动作。一旦检测到违规行为,系统会在0.3秒内触发声光报警,同步向项目负责人、安全员手机推送预警信息,附带违规位置、时间、画面截图等详细信息。

在杭州某超高层商业综合体项目中,该系统上线后,工人未系安全带行为的发生率从周均23次降至0次,高空坠落隐患彻底清零;更值得关注的是,系统还能通过长期数据积累,识别出“高频违规时段”(如午休后半小时)和“重点违规区域”(如外架搭设区),为项目部的针对性培训提供精准依据。

二、从“被动记录”到“主动预警”:危险区域的动态守护

工地上的危险区域,如同隐藏的“陷阱”——深基坑边缘、起重臂旋转半径、临时用电箱周边,稍有不慎便会引发事故。传统监控只能记录“谁进入了区域”,却无法在“即将进入”时发出预警,更无法区分“误闯”与“作业需要”。

知行华智系统的“动态电子围栏”功能,通过BIM模型导入或人工标记,为每个危险区域设定分级管控规则:红色禁区(如起重机械作业半径)实行“零闯入”策略,一旦检测到人员接近即触发机械制动+现场声光报警;黄色限速区(如材料运输通道)则通过UWB定位技术监测人员移动速度,超速即抓拍并推送扣分通知;绿色通行区则为工人规划最优作业路径,避免因绕路引发的意外。

在某跨海大桥建设项目中,系统曾精准识别一名工人因追赶材料误入深基坑临边区域,提前0.5秒触发报警,现场安全员立即制止,避免了一起可能发生的坠落事故。项目负责人感慨:“以前靠人盯着,总怕漏掉哪个角落;现在系统比人眼更‘机灵’,危险区域真正成了‘带电禁区’。”

三、从“经验判断”到“数据诊断”:设备安全的智能预判

大型机械是工地的“钢铁巨兽”,一台塔吊的故障可能引发连锁事故,其安全运行直接关系着全场作业安全。传统设备管理依赖“定期巡检+人工经验”,但机械故障往往具有隐蔽性——比如液压系统的微小泄漏、齿轮箱的早期磨损,仅凭肉眼难以察觉,等到故障爆发时往往已错过最佳维修时机。

知行华智系统的“设备健康监测平台”,通过在塔吊关键部位(如钢丝绳、液压油管、连接螺栓)部署振动传感器、温度传感器与视觉采集装置,结合时序数据分析模型,实现设备状态的“实时体检”。系统不仅能识别发动机异常震动(准确率>95%)、液压油温度超标(阈值可自定义)等显性问题,更能通过声音频谱分析,捕捉齿轮啮合频率的细微变化,提前72小时预警轴承磨损;通过图像识别技术,监测钢丝绳断丝数量(精度达根级),避免因断丝超标引发的安全事故。

西北某大型钢厂改扩建项目中,该系统曾提前3天预警一台塔吊的液压泵异常振动,项目部立即停机检修,避免了因泵体破裂导致的塔吊倾覆事故。据统计,系统应用后,该项目的机械设备停机时间同比减少43%,维护成本降低28%,真正实现了“修早不修坏”的精细化管理。

四、从“碎片记录”到“闭环管理”:违规数据的价值挖掘

传统安全管理中,“记录违规”往往沦为“应付检查”的形式——纸质台账易丢失、电子照片难检索、整改跟踪无闭环。而知行华智系统的“智能化违规管理模块”,通过“抓拍-记录-整改-追溯”的全流程数字化,让每一条违规数据都成为安全管理的“数字资产”。

系统采用区块链技术存储违规证据,确保抓拍时间、位置、画面不可篡改;AI自动生成结构化报告,标注违规类型(如未戴安全帽、违规用电)、发生频次、高发区域等信息;移动端APP则实现整改通知的“一键推送”与“扫码验收”,工人完成整改后,系统自动上传验收照片并标记完成状态;最终,所有数据汇集成“工地安全画像”,为管理层提供安全评分、趋势分析、改进建议等决策支持。

长三角某智慧工地数据显示,系统上线前,隐患整改及时率仅为61%,部分问题因记录不清、责任不明长期搁置;上线后,整改及时率跃升至98%,且通过分析高频违规场景(如夜间施工未穿反光服),项目部针对性调整了巡检频次与培训内容,真正实现了“用数据说话、用数据管理”。

五、从“单一防护”到“环境协同”:安全与健康的双重保障

工地的安全,不仅关乎“不发生事故”,更在于“保障工人健康”。粉尘浓度超标引发的尘肺病、高温高湿导致的热射病、有毒气体泄漏造成的急性中毒……这些“隐形杀手”正成为新型安全威胁。传统环境监测依赖人工采样,数据滞后且覆盖不全,难以实现实时防控。

系统的“环境智能调控生态”,通过部署PM2.5/PM10传感器、温湿度计、有毒气体检测仪等多参数监测设备,结合气象数据与施工计划,构建起“感知-分析-干预”的闭环体系。当粉尘浓度超过8mg/m³时,系统自动联动雾炮机启动降尘模式;当气温超过35℃且湿度低于30%时,触发高温预警并推送防暑物资发放提醒;当检测到硫化氢等有毒气体泄漏时,立即启动三级报警(现场声光+管理人员手机+应急指挥中心),并自动关闭相关阀门、开启通风系统。

珠三角某地铁项目应用后,工人职业病发病率下降54%,因高温中暑导致的停工事件减少82%,文明施工考评连续6个月位列市级榜首。项目安全总监表示:“系统不仅管‘安全’,更管‘健康’,让工人在工地干活更安心、更体面。”

六、知行华智:用“全栈能力”定义智能安全新标杆

在AI安全识别系统领域,知行华智的领先不仅体现在功能的全面性,更在于“技术-场景-服务”的深度融合。其自主研发的算法框架,在数据集测试中达到98.6%的识别准确率,较行业平均水平高出21个百分点;针对房建、市政、交通等不同细分领域,提供“模块化+定制化”解决方案——房建工程重点监测高空坠落、物体打击风险,轨道交通强化基坑坍塌、盾构机异常预警,能源化工专注危化品泄漏、防爆区域管控。

更重要的是,知行华智构建了“全生命周期服务体系”:从项目规划期的数字孪生建模,到施工阶段的7×24小时专家值守,再到竣工后的数字资产移交,确保系统始终与工程进度同频共振。其独创的“AI辅助诊断系统”,能在15分钟内响应现场问题,提供包含“问题描述-可能原因-解决方案”的专业报告,真正成为项目部的“智能安全大脑”。

七、智能安全,是技术的温度更是责任

当清晨的阳光洒向工地,搭载知行华智AI系统的无人机自动起飞巡检,地面传感器开始采集环境数据,智慧工地大屏弹出实时风险热力图——这不是科幻电影的场景,而是中国建筑业智能化转型的日常缩影。工地AI安全识别系统的价值,不仅在于用技术替代人力,更在于用数据驱动决策、用智能守护生命。

对于施工企业而言,选择一套先进的AI安全识别系统,本质上是为项目管理注入“智慧基因”。它不仅能降低事故率、减少损失,更能通过长期数据积累,为企业的安全管理标准化、精细化提供支撑,助力企业在“智能建造”的浪潮中抢占先机。

安全无小事,智能有未来。让我们携手拥抱工地AI安全识别系统,共同构筑零事故的智慧建造新生态!

陕西知行华智信息技术有限公司是一家提供一站式信息化解决方案的企业,集研发、生产、销售、服务于一体,立足于建筑行业。工地AI安全识别系统:构筑智慧安全防线,知行华智引领行业变革。更多相关详情,欢迎在知行华智官网上留言探讨(留言咨询流程和入口:关于我们→联系我们→留言 )!